3 perguntas para L.P. Faustini e R.M. Pavani

por Rober Pinheiro em agosto 11, 2012Zero Comentários =( Publicado em Livros

Todo bom apreciador de literatura sabe que há livros e livros, assim como todo bom enólogo sabe que há vinhos e vinhos. Alguns deles têm a capacidade de prender o leitor somente após hora de dedicada leitura, e outros, mais imediatos, prendem desde o primeiro olhar. Foi mais ou menos isso que sentir ao conhecer o livro Maretenebræ.

Belíssimo projeto dos escritores L.P. Faustini e R.M. Pavani, o livro tem uma apresentação geral de encher os olhos, completa em todos os detalhes e de uma riqueza pouco vista em se tratando de uma obra de dois escritores estreantes. Unindo fantasia épica, religião e boas pitadas de preceitos filosóficos, o respeitável calhamaço de mais de 500 páginas foi lançado ano passado pela editora paulistana Biblioteca 24×7.

A história nos transporta para a Província de Bogdana, no reino de Sieghard, no ano 476 após a unificação. Uma desconhecida força invasora irrompe pelo Grande Mar e ataca a costa protegida pelos soldados da Ordem, utilizando-se de poderosos navios nunca antes vistos. Ao mesmo tempo, uma estranha peste se espalha pelas comarcas do reino, cegando e invalidando sua população. Nobres e plebeus são igualmente afetados, padecendo do misterioso mal. Em uma iniciativa desesperada, Sir Nikoláos de Askalor, o oficial responsável por defender a Ordem, abdica de todos os planos e estratagemas para investir de uma só vez contra os inimigos, sem saber que deste modo cairá na armadilha preparada por eles.

Tendo suas fileiras dizimadas, o exército da Ordem recua e toma a direção do Domo do Rei para defender seu soberano, Marcus II, O Ousado, cuja vida representa a perpetuação dos valores ordeiros. Porém, para um pequeno grupo composto por 7 bravos, Roderick, Petrus, Chikara, Heimerich, Braun, Formiga e Victor Didacus — cada qual personificando um dos sete pecados capitais —, as sucessivas derrotas do reino são apenas o início da maior de todas as suas aventuras e desventuras. Diante deles, e de suas incontáveis diferenças, assombra-se um grande plano arquitetado por Destino.

Diante de tantos elementos instigantes, nada mais justo do que pedir aos autores para esclarecer em 3 perguntas alguns dos mistérios dessa história.

Outra Coisa: Maretenebræ apresenta uma trama de fantasia épica com boas pinceladas de filosofia e religião. Como surgiu a ideia de unir estas três vertentes [religião, fantasia e filosofia] e o quão difícil foi trabalhar essa mistura sem cair no didatismo acadêmico ou na superficialidade? Como foi o processo de confecção do material de apoio [site, background, ilustrações, etc.] da história?

R.M. Pavani: Ambos os autores, Luiz e eu, gostamos bastante e somos fãs extremados da fantasia medieval. Isso por diversas razões. Uma delas, acredito que uma das mais relevantes, foi o fato de termos nascido ambos em meados da década de 1980, época de ouro das produções fantásticas, seja por meio dos desenhos animados, dos filmes, dos jogos de RPG e dos videogames voltados para esse mesmo fim. É claro que nem toda criança que tem a mesma idade que nós necessariamente aprecia esses mesmos temas. Há que se considerar, da mesma forma, outros interesses e aptidões puramente pessoais, desenvolvidos na infância ou na maturidade [como em minha formação acadêmica, de historiador]. Além disso, admiramos bastante a literatura de um modo geral, os romances históricos e as histórias de imaginário em particular. Porém, além da questão puramente artística, de fazer entreter, também acreditamos que a literatura pode auxiliar as pessoas que leem a desenvolver o gosto pela reflexão, sobre os mais variados temas da vida. Ou seja, enxergamos na literatura também uma forma de conhecimento, isto é, uma maneira de ensinar filosofia, feita, obviamente, de uma maneira muito sutil. Por exemplo, como você reagiria se estivesse em uma situação limite? E se fosse necessário abrir mão de tudo aquilo que você crê ser o mais correto e a maneira natural de viver? Até onde suas crenças iriam diante do desconhecido ou mesmo da possibilidade da morte? Como nos filmes do famoso diretor alemão Werner Herzog, perguntas como essas podem ser encontradas em várias partes de Maretenebrae, se não explicitamente, ao menos destiladas em vários capítulos, perpassando a vida e o desenvolvimento de cada personagem. É sabido que a religião, em suas várias vertentes, tem o objetivo de responder a várias perguntas que inquietem os corações dos homens, desde há muitos séculos. Ela tem o poder de confortá-los, de dar-lhes segurança, de formarem sistemas aparentemente perfeitos de pensamento e moral. Em termos mais simples, de explicar o real, e, ao mesmo tempo, dizer o que é certo e o que é errado. Mas até onde pode ir esse mesmo sistema religioso, ao confrontar-se com o inimaginável? Assim como Santo Agostinho e demais cristãos perguntavam a si mesmos como o Império Romano, guardião da Igreja e da fé, poderia ruir diante de invasores pejorativamente taxados como “bárbaros”? Una três ingredientes: 1] o gosto pela fantasia medieval, por esse ambiente contagiante e por uma história repleta de feitos épicos e heroicos; 2] a necessidade de por os personagens [e os próprios leitores, enquanto entes que volta e meia se colocam ao lado, ou mesmo, no lugar dos personagens] em eterna contradição e angústia, o que os faz entender que a moral e os bons costumes são necessidades imediatas, e não verdades imutáveis desde sempre; 3] as brechas e fragilidades dos sistemas religiosos no momento em que se veem obrigados a explicar o “outro” e, mais ainda, o sucesso desse “outro” diante do que parecia ser o mais evidente. A esse caldeirão mirabolante demos o nome de Maretenebrae. Ao contrário do que possa parecer, porém, em nenhum momento fazemos apologia ao ateísmo ou à descrença, mesmo porque criamos para essa obra um universo fantástico e controlado por forças que aqui podemos chamar simplesmente de divinas. Nosso objetivo foi apenas tentar mostrar como é possível, por meio da reflexão e da mudança de atitude diante daquilo que não nos é comum, conviver com o diferente. Nesse sentido, nossa obra possui um sensível caráter antropológico. Como professor universitário e pesquisador de História, procurei auxiliar o enredo previamente concebido pelo Luiz para a obra, de modo a dar a ela uma fundamentação plausível, verossímil e histórica, embora não se trate exatamente de um romance histórico. Nascidos no século XIX, os romances históricos [que não são a mesma coisa do que um artigo, uma monografia ou uma tese de doutorado em História] pretendem contar uma história ficcional, com possíveis referências a lugares e pessoas reais, ambientada em uma época diferente daquela em que se escreve. São exemplos de romancistas históricos: Walter Scott, Alexander Dumas, Marguerite Yourcenar, Maurice Druon, Umberto Eco, dentre outros. Na maior parte dos casos, o autor não se preocupa em entender ou analisar historicamente a época, os valores e os costumes retratados em suas narrativas. Ao contrário, ele utiliza a época em que não viveu como um poderoso pano de fundo, sobre o qual constrói personagens e situações mais parecidos com a época em que está vivendo. O exemplo mais comum é o do amor romântico, que nasce somente no século XVIII, mas que pode muito bem ser atribuído a Odisseu e Penélope, ou a Júlio César e Cleópatra. Diferente do romance histórico encontra-se na fantasia aquilo que não aconteceu, nem que se pretende como aquilo que poderia ter acontecido, ao menos, não no mundo como o conhecemos. É o caso dos mestres Tolkien e sua “Terra-Média”, e George Martin e seu “Westeros”. Nenhum desses lugares existiu de fato, nem se tratam de narrativas ficcionais ambientadas em uma outra época da humanidade. Outros mundos. Outros costumes. Outros valores. No caso de nosso livro, estamos diante do reino de Sieghard, e de uma horda de navios repleta de homens estranhos que o tomam em poucos dias. Mesmo assim, o jeito moderno [e pós-moderno] de se escrever fantasia é inspirar-se num passado remoto, tradicionalmente conhecido como “Idade Média”: os dragões, as espadas, as bruxas, os cavaleiros, os castelos, os nobres e os reis, a honra, a bravura, etc. Não o período medieval em si, mas sim no que acreditamos ter acontecido lá. Foi nesses termos que os pensadores românticos do século XIX o conceberam, em contraposição a um mundo moderno frio, desencantado, como diz Max Weber, individualista, urbano, burocrático, industrial, etc. É como se esses românticos, frustrados com os rumos tomados pela modernidade, quisessem construir um outro caminho, permeado por valores tradicionais. E, para isso, elevavam a Idade Média a um grau de perfeição, idealizando-a, ao mesmo contrapondo-se aos teóricos iluministas do século anterior, que a viam simplesmente como a “Idade das Trevas” [se bem que volta e meia encontramos um ou outro ignorante dizendo coisas semelhantes ainda nos dias de hoje]. São esses valores imaginados e, por isso, imaginários, que preenchem as obras de Tolkien, de Martin e a nossa. São eles que serão contestados e/ou reafirmados diante de algumas situações. Se foi difícil produzir um mundo a essa maneira? Um pouco. Digamos que a pesquisa e a vocação falaram mais alto.

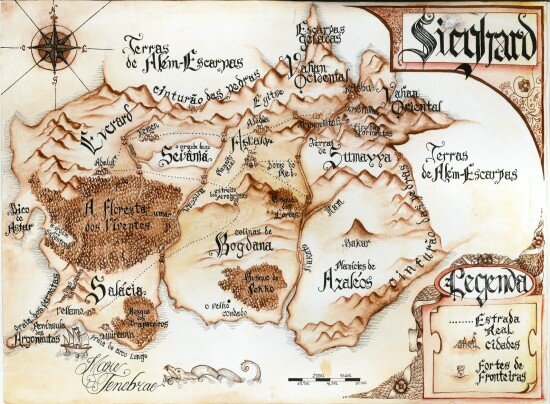

L.P. Faustini: O site foi inteiramente criado por mim. Não sou um expert em webdesign, mas me considero com certos dons artísticos. Como minha profissão pede experiência em softwares de desenho e programação lógica, não foi muito difícil entender html e criar um layout atraente para nossa obra. E claro, tínhamos belas ilustrações ao nosso lado, que foram retiradas de passagens de Maretenebræ, escolhidas a dedo pelo próprio ilustrador que teve o trabalho [ou o prazer] de ler a obra completa antes de ser lançada e dela fazer seu proveito [e sustento]. Quanto ao mapa, contratamos outro ilustrador para dar realismo a um rascunho que eu fiz, nos primórdios de nossa parceria, que foi estudado a finco a fim de caracterizar as regiões, as cidades, etc. e seus respectivos nomes. Falando em nomes, nenhum deles foi inventado, exceto Askalor, que foi uma sugestão do Roney. Estudamos nomes antigos e seus significados para correlacionar com qualquer coisa da trama. Por isso temos muitos nomes em latim, grego antigo, aramaico, inglês antigo, germânico, sânscrito, etc. Preferimos assim, por gostarmos de história e porque queríamos uma trama menos fantasiosa, que agradasse tanto aos fãs de alta fantasia, quanto de romances históricos. Uma ideia altamente apoiada pelo nosso futuro revisor, que é o meu tio, e foi ex-presidente da Biblioteca Nacional, professor Ronaldo Menegaz, doutor em letras vernáculas e literatura portuguesa pela UFRJ. Se posso dizer, é um erudito que eu considero pra valer [e que cozinha muito bem também]. Então essa parte da minha família ligada à cultura, como música, filosofia, literatura e afins me impulsionou a pincelar Maretenebræ com referências culturais. Não será coincidência o leitor encontrar partes que se assemelham a Dom Quixote, por exemplo, a trechos bíblicos, a lendas astecas, e várias outras referências [até um trecho de Let it Be dos Beatles está “embutida” na obra. Claro, de maneira muito sutil]. O Roney deu um dos maiores apoios à trama, por ele ser professor de história e mestre em história política [e além de seu eruditismo], foi ele que conseguiu dar o realismo da época [que, suponho eu, deve estar na transição da baixa idade média para alta idade média]. Alimentação, hábitos, superstições, saúde, modo de contar o tempo, as distâncias, os dias, os meses, etc., tudo foi pensado, repensado e estudado de modo a não descaracterizar a leitura. O leitor lê Maretenebræ como um leitor daquela época leria um livro qualquer.

OC: O nome da série, Maretenebræ [Mare et Tenebræ], significa, literalmente, Mar e Treva. A que se deve a escolha do título e o que ele representa para a história?

L.P.F.: Assim como a série Harry Potter tem como título o nome de seu protagonista, nossa obra funciona mais ou menos dessa forma: Maretenebrae é o nome do mar que circunda o reino de Sieghard, além de vilão da história. A própria menção “treva” relacionada ao nome dá a condição tanto dos protagonistas da trama quanto do leitor: ignorância… falta de conhecimento. O temido e respeitado “Grande Mar”, ou o “Mar Escuro”, representa a ignorância da qual todos compartilham, heróis e leitor, e esconde mistérios que serão revelados com o passar da trama. Todos os fatos relevantes para a história envolve de alguma forma o mar Maretenebræ, mas devido ao respeito e ao medo que se tem por ele, é praticamente evitado falar o seu nome. Um fato que se torna importante à medida que esta barreira vai sendo contornada, isto é, quebra-se o tabu, ou “adquire-se iluminação”, “se ergue das trevas”. Tanto os personagens como o leitor participam e crescem no entendimento deste mistério, ou graça. Temos como exemplo disso, na bíblia, o nome impronunciável YHWH, ou Jeová; assim como muitas superstições que permeavam a idade média e até algumas que continuam nos dias atuais [quem nunca se reprimiu por falar o nome “satanás”?]. Queríamos mostrar em nossa obra a realidade desta ignorância e representar em título a que ela se refere.

OC: As personagens de Maretenebræ são descritas como arquétipos dos pecados e das virtudes atribuídos ao homem ao longo da história e adotados de modo bastante particular pela doutrina cristã. Cada uma delas carrega em seu cerne um pecado — ou vício, para retornarmos ao pré-cristianismo — e uma virtude. A história também trabalha a filosofia e o pensamento schopenhaueriano na formação / representação destas personagens. Contudo, por se tratar de uma trama épico-medieval e, portanto, carregada de certo maniqueísmo inerente, quanto do Weltgeist hegeliano há na história em contraponto ao pessimismo-realismo de Schopenhauer?

R.M.P.: Acredito que esteja havendo uma pequena confusão da parte de nosso ilustre interlocutor. Os personagens são, sim, moldados por vícios e virtudes – como qualquer pessoa em qualquer época, se pensarmos do ponto de vista pós-moderno, embora haja um realce específico em cada um deles, correspondendo aos sete pecados capitais e às sete virtudes capitais, ao mesmo tempo. Foi uma forma que criamos para homenagear a moral medieval, a qual, em si mesma, procurava homenagear a moral pagã clássica [grega e romana], acrescentando a ela as heranças da Igreja e dos escritos dos Primeiros Padres, como S. Agostinho.

No entanto, ao focarmos dentro de um mesmo personagem, pelo menos um vício e uma virtude, tentamos da maneira mais didática possível fugir ao maniqueísmo simplista do senso-comum: “essa é uma boa pessoa!” ou “esse sujeito não presta!”. Para além do bem e do mal, não há mocinhos e bandidos por aqui, mas indivíduos diferentes, capazes de gestos extraordinários ou mesquinhos, lutando por sua sobrevivência.

Com relação ao ponto de vista do narrador da história, estamos contando o que se passou, a guerra e a invasão de Sieghard a partir do olhar das pessoas que se autoidentificam como “ordeiras”, em oposição a seus inimigos de além-mar, chamados de “bárbaros”, “selvagens” ou “caóticos”, ou seja, termos pejorativos. À primeira vista poder-se-ia pensar que estamos conferindo nomes novos para um povo “do bem” e outro “do mal”. Como se fossem bons ou maus ontologicamente. No entanto, deixamos claro que esses inimigos também possuem a sua visão sobre o que está acontecendo, tanto é que eles se intitulam o povo “livre” ou o povo da “liberdade”, em oposição à “tirania”. Isso nos faz pensar acerca do papel que o outro estabelece em nosso próprio processo de reflexão. Em outras palavras, “bom ou mau”, “caótico ou ordeiro” não são substâncias que existam por si sós, mas, ao contrário, são tão relativas a ponto de estarem relacionados com os interesses de quem os usa.

No caso da influência de Schopenhauer, não são todos os personagens que participam dessa concepção. Um deles somente, para dizer a verdade. Por se tratar de um romance com pitadas de uma Idade Média imaginada, é bastante difícil [isto é, ao menos se se quiser conferir um grau de historicidade e verossimilhança ao cenário e aos personagens] conceber um indivíduo pré-moderno com uma visão de mundo caracteristicamente moderna, como é o caso do realismo/pessimismo do pensador alemão. Segundo tais ideias, concebidas em um mundo desacreditado no Iluminismo e na Razão como guia para toda a humanidade, só resta o caminho da subjetividade. No entanto, em seis dos sete protagonistas de Maretenebrae, visualizamos valores e ideias pré-modernas, o que estaria mais de acordo não com a época em que viveram [já que não viveram em nossa Idade Média, mas em um mundo fora da história], mas com uma época cujas condições materiais são semelhantes àquelas que deram origem à Idade Média. Logo, é possível que essas ideias também sejam semelhantes: honra e nobreza, conhecimento intelectual, conforto e fruição, destemor, amizade, tradição e apreço pela família.

Da mesma forma, não acredito que nossa obra possa ser analisada a partir da dialética hegeliana e do desenvolvimento e das superações do “espírito absoluto”. Em seu lugar, preferimos utilizar uma cosmovisão também pré-moderna, que é a ideia de Fortuna ou Destino – a divindade maior para o povo de Sieghard.

Antes de tudo, Fortuna, aqui, assim como em seu significado original não diz respeito a uma grande quantidade de riqueza material [como quando se diz que o Tio Patinhas possui uma grande “fortuna” em seus 3 acres cúbicos de dinheiro]. Aliás, Fortuna não é algo necessariamente positivo. Trata-se, simplesmente, do acaso, do aleatório, da sorte que governa o mundo e a todos nós em nossas vidas. Por isso, se diz que alguém é afortunado, isto é, possui uma boa fortuna, é feliz porque a sorte lhe foi favorável; ou então, ao contrário, desafortunado seria aquele sem sorte, infeliz. Se observarmos que os termos em inglês para “felizmente” e “infelizmente” são, respectivamente, fortunately e unfortunately, ambas as palavras derivadas de fortune e, por conseguinte, do latim fortuna, tornaremos essa relação ainda mais clara.

Entretanto, com o tempo, fortuna deixou de significar “sorte”, dando lugar à sua variante “boa sorte”, “felicidade” e, logo em seguida, “riquezas”. Essa mudança de sentidos dentro de uma mesma palavra certamente está conjugada com a ascensão, o desenvolvimento e a consolidação das ideias liberais, do liberalismo, as quais enfatizam que todo o homem faz a sua própria sorte, cada um é livre para prosperar ou não, de acordo com seus próprios méritos.

Em termos mais amplos, para a sociedade contemporânea, fruto indigesto de visões de mundo como essa, não existe “sorte”, “acaso”, “aleatoriedade”: cada um de nós é única e diretamente responsável por seus atos, seus fracassos e seus sucessos. Usando uma linguagem vulgar: não adianta colocar a culpa nos outros, em Deus, na família, no governo, no sistema, etc. Por essa ótica, todos nascem iguais em liberdade de iniciativa, portanto, chega na frente quem for melhor [e não o "bem-afortunado"], e ficam para trás os preguiçosos e estúpidos [não os "azarados"]. É isso o que reza na maior parte das constituições dos países do mundo, como princípio fundamental [ou como os juristas gostam de verborragizar: "é cláusula pétrea!" Pomposo, não?].

No entanto, a ideia de que um homem pode ser senhor do seu próprio destino não é tão antiga assim [remontam ao século XVII, talvez]. Se levarmos em consideração que esses princípios só se aplicariam a homens nobres e passou a ser popular só muito mais tarde [século XIX], nos resumimos a pouco mais que 150 anos de história. Conceitos e visões tão conhecidas e tão alardeadas, tidas como dogmas e verdades de fé para quase todas as pessoas, não possuem nem meio milênio de existência. Em contrapartida, o Homo sapiens já caminha por essas bandas há mais ou menos 120 mil anos. Algo está errado. Se a sorte não governa mais o mundo [a menos que você seja um jogador ou apostador inveterado na expectativa de ganhar uma bolada na Mega Sena da virada...], o que havia antes? Em quê se acreditava?

Os antigos gregos e romanos, dos quais somos parentes próximos [assim como os "bárbaros" germânicos que por lá andavam], como em todas as sociedades com uma pitada de criatividade, eram politeístas. Criam em vários deuses. Uma dessas divindades chamava-se Tique [para os gregos] ou Fortuna [para os romanos], a deusa da sorte [boa ou má, como dissemos anteriormente] e da esperança. Ou a própria sorte em si, a ideia da sorte e do acaso personificados. Era representada portando uma cornucópia [uma espécie de chifre gigante, contendo em seu interior todos os benefícios do mundo] e um timão [não estou falando do Sport Club Corinthians Paulista...], que simbolizava a distribuição desses bens e a coordenação da vida dos homens. Geralmente a deusa também era retratada cega ou com a vista coberta [assim como a moderna imagem da justiça], pois distribuía seus desígnios “ao sabor da maré”, isto é, aleatoriamente. A alguns a sorte era favorável, a outros não. Simples assim.

“Isso não é justo”, alguns podem dizer. “E quem disse que o mundo é justo?”, outros podem responder. O fato é que há muitas maravilhas e muitas calamidades no universo as quais não dependem da nossa vontade para existirem. Acontecem e ponto final. Não pedem a sua opinião, nem se importam se você ficará incomodado ou não com elas. Só lhe resta recebê-las, como qualquer mortal, de forma honrada ou covarde: e é justamente aí que entra a parte referente ao mérito dos homens, à sua liberdade de ação e às suas vontades. Quer dizer, os seres humanos são livres, porém, dentro de um conjunto muito maior de eventos involuntários, aos quais se poderia dar o nome de vontade dos deuses, ou, simplesmente, “acaso”, “sorte”, “fortuna”. E, por que não dizer, “destino”?

Um dos sentidos da Fortuna, como vimos, é a sorte e o acaso. E um dos sentidos do acaso é, exatamente, tudo aquilo que, além de acontecer sem se importar com a vontade dos indivíduos, também acontece sem uma causa aparente [a-caso, sem causa]. Trata-se de um aleatório absoluto. Os gregos e os romanos diziam que a Fortuna era justa porque caprichosa, por favorecer e prejudicar as pessoas independentemente de sua condição jurídica e social. Partindo do princípio de que as pessoas, em sociedades como essas, já nascem desiguais [perante a lei e perante tudo], elas são iguais em apenas um aspecto: todas estão presas à roda da fortuna, a situações as quais não desejaram ou escolheram. Todos são tratados da mesma forma, nesse sentido. Se compararmos novamente com a nossa sociedade moderna, veremos que, como os homens são totalmente responsáveis pelos seus atos [partindo das mesmas condições de liberdade, já que todos iguais perante a lei], a desigualdade entre eles não será somente natural, mas também moralmente justa. Os conceitos de justiça também são diferentes.

Uma visão de mundo fatalista [que crê no destino ou no fado] é sutilmente diferente. Apesar de também dizer respeito a um conjunto de fenômenos que acontecem independentemente da sua vontade, parte do princípio de que existe um plano já traçado para cada um dos seres humanos. Se as coisas acontecem, para o bem ou para o mal, não é “por acaso”, mas sim porque algo ou alguém ou alguma inteligência superior, como Deus ou os deuses, assim o quiseram. Por exemplo, se partirmos da premissa de que existe um Deus onisciente, isto é, que sabe de tudo o que aconteceu, acontece e ainda está por acontecer [já que tudo está traçado e definido], e ele determinou que você, antes do seu nascimento, quando crescesse se tornaria um homem pobre, não adianta você estudar, trabalhar, ganhar na loteria, etc., sua sina já está traçada. Por quê? Ora, pergunte para Deus, foi Ele quem criou as regras que comandam o universo. Tecnicamente, Ele só dá satisfações a Ele mesmo. Nesse ponto de vista, não existem coincidências, apenas o inevitável.

Em Maretenebrae, Destino é o responsável por governar a vida de todos os homens, nobres ou plebeus, corajosos ou covardes. Até onde vai a sua liberdade de escolha? Há alguma? Leia o romance e tire suas próprias conclusões!

Os autores L.P. Faustini e R.M. Pavani vão participar de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro de São Paulo, neste sábado, dia 11 de agosto, a partir das 20h00min no estande da editora Biblioteca 24X7 [K22].